-

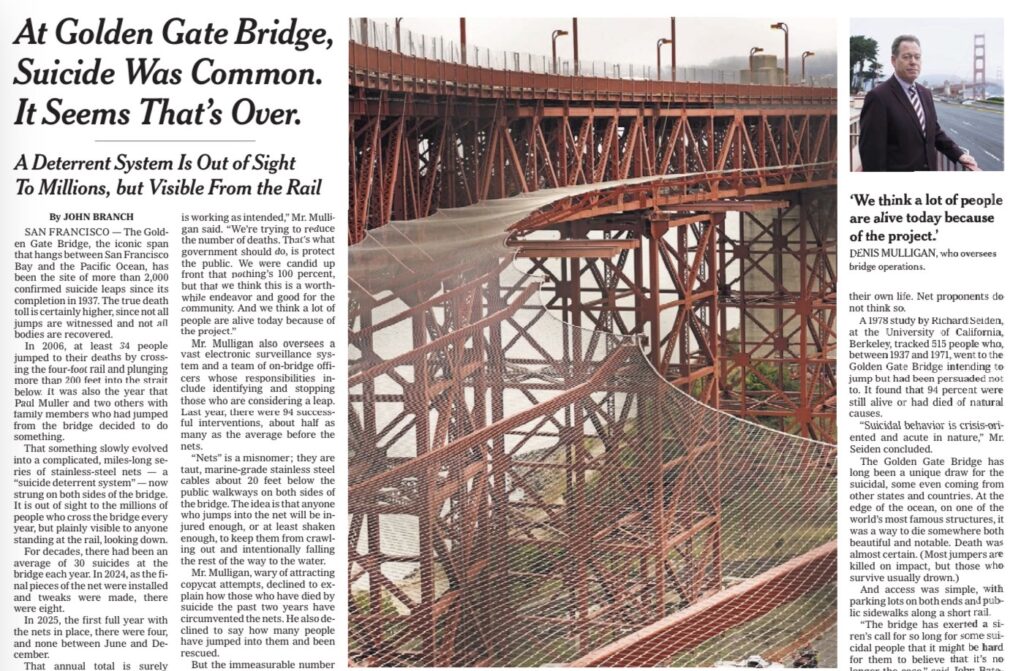

Il ponte dei suicidi e la rete di protezione: la storia del Golden Gate Bridge

La pagina del New York Time dedicata al Golden Gate Bridge Ogni tanto, a condizione di non pensare alla svolta autoritaria decisa da Trump e dall’orrendo mondo Maga, qualche buona notizia, si fa per dire, dagli Stati Uniti arriva. In questo caso è anche una vicenda curiosa, ossia il fatto che il Golden Gate Bridge, il celebre ponte di San Francisco, fosse scelto dalle persone che si volevano togliere la vita. Ora, dopo anni di lavori per costruire un’immensa rete di protezione, il numero dei suicidi è decisamente diminuito. Anche se poi, anche uno solo, crea sempre una terribile tristezza. Scrive il New York Time in uno degli articoli di un’intera pagina dedicata alla vicenda: “Nel 2006, almeno 34 persone si sono gettate dal ponte, precipitando per oltre 60 metri nelle acque sottostanti. Quello è stato l’anno in cui Paul Muller e altri due familiari di persone che si erano tolte la vita dal ponte decisero di agire. Per decenni si è evoluto lentamente in un complesso sistema di cavi in acciaio inossidabile a maglia lunga — un “sistema di rilevamento suicidi” — teso 6 metri sotto il corrimano su entrambi i lati del ponte, fuori dalla vista dei milioni di persone che lo attraversano ogni anno, ma chiaramente visibile a chiunque guardi dal corrimano. Per decenni, la media era di circa 30 suicidi all’anno. Nel 2024 sono state installate le ultime parti della rete e, con alcuni aggiustamenti effettuati, negli ultimi due anni i numeri sono diminuiti drasticamente. Nel 2025, primo anno completo con la rete installata, ci sono stati quattro suicidi, rispetto alla media precedente di circa 30. Negli ultimi sette mesi del 2025 non si è registrato alcun suicidio sul ponte, il periodo più lungo senza salti mortali da quando il ponte è stato aperto, nel 1937”.

- Già nel 1939 la polizia stradale chiese di alzare i parapetti, ma per decenni le autorità respinsero l’idea di barriere per motivi di costi, estetica e dubbi sull’efficacia.

- Dagli anni ’90 furono introdotti telefoni di emergenza collegati a linee di ascolto e pattuglie dedicate, che hanno permesso centinaia di interventi diretti con formazione specifica in gestione della crisi.

- Associazioni di familiari delle vittime e medici hanno spinto per decenni per una soluzione fisica, citando studi che mostrano come una barriera riduca i suicidi senza un grande “spostamento” verso altri luoghi.

- Nel 2014 è stato approvato il progetto di una rete d’acciaio che sporge circa 6 metri sotto il camminamento, finanziata con centinaia di milioni di dollari da distretto del ponte, stato e agenzie di trasporto.

-

Trump, la democrazia in crisi e due storie raccontate dal New York Times

La lettura, di solito un po’ faticosa poiché la mia conoscenza della lingua inglese è tutt’altro che perfetta, dei quotidiani statunitensi mi sta convincendo di un fatto tutto sommato banale e scontato: del rischio di una “dittatura Trump” sono più preoccupati loro negli Usa di noi in Europa. In particolare il New York Times e il Washington Post, giornali certo non conservatori ma simpatizzanti per i Democratici, dedicano pagine e pagine, decine di pagine settimanalmente, all’analisi dei rischi per la democrazia, quella democrazia che noi, fino a poco tempo fa, avevamo come esempio, mentre oggi siamo costretti a tenerci ben stretta quella sempre più debole assicurata dal centrodestra italiano. Due articoli, entrambi del NYT, mi hanno colpito. Il primo, qui sotto, si domanda, in buona sostanza, se ci sarà una reazione a ciò che sta accadendo, in particolare per le brutali e fasciste violenze dell’Ice, da parte del Paese.

Il secondo articolo, meno riflessivo ma curioso, ci racconta di come il “fascino” del trumpismo dia segni di cedimento. Lo dicono i sondaggi, anche se molto anticipati, sulle elezioni di metà mandato, fissate a novembre, dove Trump potrebbe perdere la maggioranza in parlamento; e appunto lo racconta questa storia di un negozio tutto dedicato al 47esimo presidente e che ora sembra debba chiudere. Un segnale di speranza? Chissà…

-

Francesi malefici, adesso mettete lo zucchero nel vino. Lo faremo anche noi?

Vino “allo zucchero” nelle cantine francesi E i francesi ci rispettano / Che le palle ancora gli girano / E tu mi fai, “Dobbiamo andare al cine” / Vai al cine, vacci tu

A dire la verità, questa volta le palle ce le fanno girare i francesi. I quali, dopo aver dato lezioni sul vino a destra e a manca, per primi fanno qualcosa che mai avremmo immaginato: zuccherare il vino. Anche quello pregiato. Certo, si tratta di zucchero d’uva, estratto dal mosto del vigneto che ha prodotto il vino stesso (non zucchero per alzare la gradazione), ma da qualsiasi parte la guardi questa vicenda, lascia pensare. Anche perché la decisione francese nasce da una scelta di mercato: modificare il sapore del vino per venire incontro ai gusti dei giovani, che amano il dolce. Una bestemmia, potremmo dire. Ma come sempre, business is business, alla faccia della coerenza. Succederà anche in Italia? Anche i vini oltrepadani saranno “corretti” allo zucchero d’uva? Scrive Il Sole 24 Ore: “Quella appena introdotta in Francia e non per i vini generici, ma per quelli Aoc (l’equivalente delle nostre Doc e Docg) rappresenta una vera e propria rivoluzione soprattutto perché viene adottata da un Paese che si è sempre professato difensore dell’integrità e della tradizione del prodotto vino”.

E si aggiunge: “Nel caso invece della novità appena introdotta oltralpe (anch’essa esclusa in Italia) l’aggiunta può avvenire fino a ottenere nei vini un residuo zuccherino massimo di 9 grammi litro e deve avvenire a fermentazione conclusa. Per questo viene anche fissata una data: le operazioni non possono avvenire prima dell’1 novembre di ogni anno. Così l’aggiunta di zucchero post fermentazione permette di arrotondare le spigolosità di tannini e acidità senza per questo dover spostare il prodotto (sia rosso che rosato che bianco) all’interno delle categorie dei vini dolci.”

-

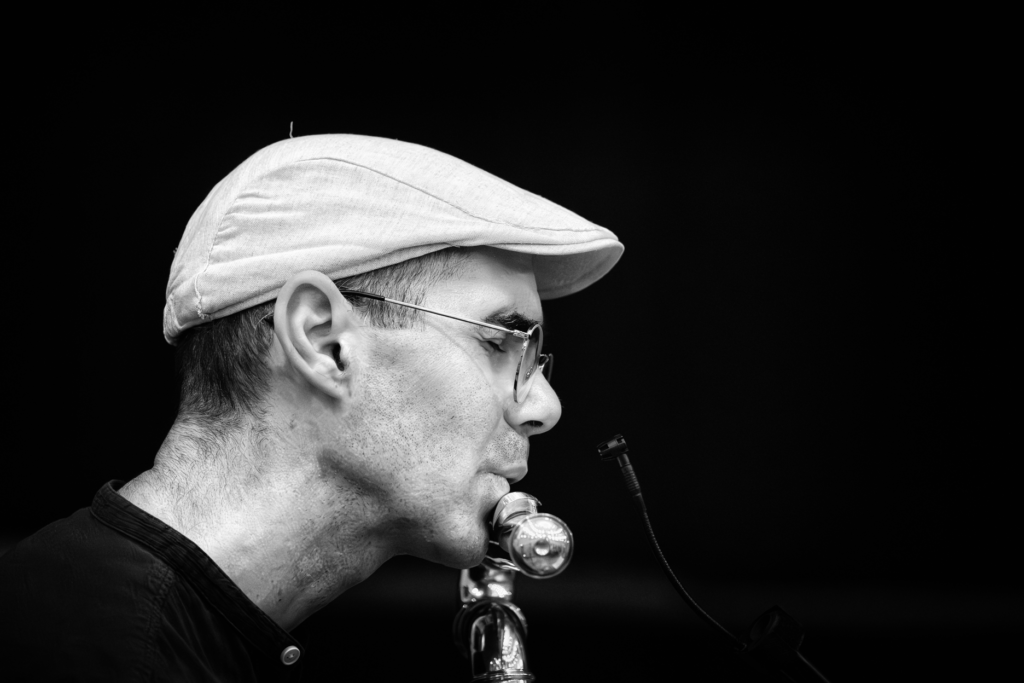

Jazz da Stradella a Pavia, una domenica tra musica perfetta (e qualche fotografia)

Al teatro di Stradella, domenica sera, ancora un concerto di altissimo livello. Con tanto pubblico, segno che il jazz, quando è jazz di qualità, viene seguito. Certo, il fatto che si tratti di pomeriggi musicali gratuiti aiuta, ma a volte mi capita di incrociare avvenimenti finanziati e gratuiti che valgono una cicca. Dicevo di domenica sera: sul palco Carlo Nicita – flauto; Tito Mangialajo Rantzer – contrabbasso; e Rodolfo Cervetto – batteria. Per un tributo a un mito del sassofono jazz, Sonny Rollins. Va detto che l’appuntamento precedente era stato dedicato ad un altro maestro del jazz, Telonious Monk, mentre il prossimo porterà a Stradella i suoni e i temi del più grande armonicista che si ricordi, Toots Thielemans. Insomma, con il prossimo spettacolo al teatro Fraschini su Miles Davis, si può ben dire che la storia del jazz si fa in provincia di Pavia (esagerando).

Vengo al concerto di domenica per una questione personale. A suonare c’era, come detto, Tito Mangialajo Rantzer: docente prima al conservatorio di Pavia, ora a quello di Milano, e amico. Mi ha chiesto di scattare qualche foto del concerto e anche se è parecchio che non fotografo musica, ci ho riprovato. Nella galleria, i risultati. Spero abbiano un minimo di qualità.

-

Marciapiede distrutto, cosa è prioritario e il giorno del voto si sono distratti

Ci sono priorità. Anche se spesso non le comprendo. Faccio un esempio: quando percorro la pista ciclabile di strada della Paiola (sì, sempre al Vallone, vuoi vedere che ci abito?) – ma è un esempio che può valere per tante zone – costeggio anche la strada, come dire, automobilistica. Beh, quella è perfettamente asfaltata. La pista ciclabile no. Tempo fa, fu rifatto l’asfalto (per le auto) e qualche giorno dopo era assolutamente evidente la differenza. Peraltro, la pista ciclabile è sempre stata piena di tribulus, sì quel frutto (è un frutto?) che buca le ruote delle biciclette. Beh, la gente passava per strada (quella delle auto). Ecco, le priorità. Andavo al lavoro in bicicletta e passavo sulla strada (per le auto): si faticava di meno, si evitavano le forature. La priorità, per chi gestisce strade e piste ciclabili, sono le auto e gli automobilisti. Come i parcheggi ma non gli autobus. Dio mi scampi: non ce l’ho con l’amministrazione di centrosinistra, io amo le amministrazioni di centrosinistra, ho un quadretto con tutta la giunta accanto al letto e faccio una preghierina laica tutte le sere. Quindi, discuto solo di priorità.

Ecco, priorità e cose sotto gli occhi di tutti. Senza che ci sia bisogno di scrivere al Comune per informarlo. Che devo fare, scrivere all’indirizzo delle segnalazioni per dire che piove e il Ticino viene su? Ma no, è sotto gli occhi di tutti. Ecco, dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti anche il marciapiede di via Cesare Angelini, che è una traversa di strada della Paiola e che è parallela all’omonima scuola. C’è l’ingresso della scuola. Il marciapiede è nelle condizioni che potete notare nelle foto. Certo, dirà qualcuno, un sacco di zone della città sono così. Probabile. Possibile. Non lo so. Io passo di lì. E non credo di dover segnalare ai valenti amministratori – dico quelli della preghierina laica serale – come sia quel marciapiede, come sia pericoloso, come deve cristonare chi accompagna il figlio disabile lungo quel marciapiede, o gli anziani che per loro sventura, appoggiandosi al bastone, passano di lì. Oh, certo, magari utilizzino il marciapiede dall’altro lato. Magari due marciapiedi non servono: ci facciamo un ponticello e tutto è risolto.

Il vero problema, in questa piccola storia di quartiere – dove sicuramente qualcuno avrà un’ottima spiegazione del perché e del percome – è che la scuola Angelini è sede elettorale. E qui ci sono due elementi conclusivi. Il primo, personale: io ho sempre votato (tranquilli: il centrosinistra) e sempre ricordo quel marciapiede in tali condizioni; il secondo, generale: amministratori di maggioranze e opposizione erano sempre lì, il giorno del voto, a pattugliare i seggi. Ma non si sono accorti di niente. O forse, come ho detto all’inizio, è solo e banalmente una questione di priorità.

-

Autobus, autisti incoscienti, cinema e spugnette per lavare i piatti. Tutto in una sera

Quasi a sorpresa l’autobus arriva in orario. Più o meno. Sono le 20 e 40 minuti quando saliamo sul “4” che deve riportaci a casa, quindi tre minuti di ritardo. Ci mancherebbe che me ne dolga, quello seguente sarebbe stato alle 21 e 42, meno male che non è saltata la corsa. A volte capita e devi prendere il taxi. Già, perché se abiti al Vallone, quartiere preferito dalle varie amministrazioni comunali che si sono alternate alla guida di Palazzo Mezzabarba, hai solo queste due possibilità per tornartene a casetta. Quanta gente abita da queste parti? Diecimila persone, o qualcosa di più. Per tutte loro, dopo le otto di sera, due corse e pedalare. Nel senso, che è meglio prendere la bicicletta, sempre che sopravvivi alle piste ciclabili di Pavia e alla viabilità che considera i ciclisti e i pedoni fastidiosi intoppi. Poi uno si chiede perché si muovono tutti in macchina. E alla fine, vedi come vanno le cose anche a sinistra, invece di mettere gli autobus gratis (come fecero a Genova, mi pare, e qualcosa di gratuito è rimasto) e raddoppiare il costo della sosta, pensano a fare parcheggi. O provano a pensarci. A farli è tutta un’altra storia. In Lussemburgo non paghi niente, ma quelli sono ricchi con i nostri soldi dell’evasione fiscale, quindi è tutta un’altra storia. Ma divago. L’autobus arriva, saliamo, e l’autista deve essere a fine turno. Ossia ne ha le scatole piene, corre come se lo inseguissero. A una curva prima della nostra fermata, manco tocca il freno e mia moglie cade. Livido sul fianco il giorno dopo, niente di grave. Ma accidenti, e andare un po’ più piano? E comunque, se scegli il cinema in centro, sincronizzati con Autoguidovie sennò prendi l’auto (come fanno tutti: sul bus eravamo in cinque, tre studenti e due pensionati, noi). Due corse per il quartiere più popoloso della città in una sera (poi c’è la linea notturna, ma le ragazze, a quell’ora, si fidano poi a raggiungere casa a piedi da sole? No, prendono l’auto).

Dicevo del cinema. Ma prima alla Feltrinelli. Il bello di non lavorare più è che alle 17 e 30 puoi andartene a fare un giro in centro. Quindi libri. Anzi, prima il supermercatino di fronte alla libreria. Cerco delle spugnette per lavare i piatti. Compito che ho avuto dal giorno della pensione. Far da mangiare? No, preferiscono solo il mio ruolo da lavapiatti, al massimo taglio le verdure, cuocio due uova, affetto il pane, faccio l’insalata. Il resto pare non sia alla mia portata. O sono io che sono un pelandrone? Ah, capirlo. E quindi, cerco la spugnette nuova. Il supermercato le ha finite. Ma che ci fanno in centro con la spugnette che lo scaffale è desolatamente vuoto? Vabbè, delusione a parte, alla Feltrinelli trovo il libro che avevo cercato a Natale e non avevo trovato: “Scatta come Wes”. Che sarebbe un libro di tecnica fotografica (con tutta la mia supponenza, direi di non averne bisogno), ma quello che mi interessa è il racconto sulle tecniche di ripresa di Wes Anderson, uno dei miei registi preferiti. Sono contento. Un po’ meno quando la commessa, con aria seccata, contesta il fatto che non abbia dietro la tessera della Feltrinelli. Me lo dice come se avessi commesso un reato. Accetta di controllare partendo dalla mia mail, sbuffa. Un po’ meno quando vede che abbiamo speso 80 euro. Diventa più gentile. Business is business e va bene così. Ma divago, ancora.

Il film è No Other Choice di Park Chan-wook, una bella commedia dark anti-capitalista. Abbastanza convincente. Il cinema Politeama, ancora una volta, è pieno. Per essere la proiezione delle 18 è, come si usa dire, tanta roba. Certo, età media altina, ma ci sono anche tantissimi giovani. Fa bene al cuore. Una delle cose che a Pavia funzionano. E che mi piacciono. Un po’ meno apprezzo il signore che a metà proiezione lascia suonare per mezzo minuto, a volume altissimo, il cellulare. Deve essere lo stesso del film dell’altra volta, sostengo. Paola dice di no, dice che era un’altra suoneria. I rumori non mancano. A poche poltroncine da noi c’è un altro signore: da lui proviene, per tutte le due ore della proiezione, uno strano suono gracchiante, che si ripete regolarmente ogni cinque minuti, occhio e croce. Fastidioso, se qualcuno ha capito da cosa provenisse me lo faccia sapere che sono curioso.

Ah, ho trovato le spugnette. Dopo il supermercatino di fronte alla Feltrinelli, sono andato al mercato ipogeo. Ce le avevano: tre per 0,99 euro. Mia moglie paga con 99 centesimi, la commessa alla cassa dice: “Manca un centesimo”. Ma c’è scritto 0,99 euro? “Sì, ma arrotondiamo”. E vabbè, si cerca il centesimo, ma lei ci ferma: “Va bene così”. Domanda: perché diavolo si scrive 0,99 euro se poi ti chiedono di pagare 1 euro? Il motivo pubblicitario lo capisco, ma è un piccolo, quasi innocente raggiro del consumatore. Comunque, la commessa sorride e di questi tempi un sorriso vale sicuramente quel centesimo in più.

-

La bici bruciata, l’ex Velox, i non vedenti di Asm e la periferia che nessuno si fila

Trascorso un mese esatto dalla mia segnalazione su questo blog e su Facebook, l’esperimento sull’efficienza e l’efficacia di Asm continua. Nei giardini Rodari, in pieno quartiere Vallone, tra le case e al confine dell’area verde frequentata, tra l’altro, da bambini e ragazzini, resta lì abbandonata, bruciata, carbonizzata e distrutta, una bicicletta elettrica. Prima delimitata da un nastro, ora il nastro è entrato a far parte di ciò che sempre di più appare un arredo della zona. Il fatto che malgrado le segnalazioni dei cittadini (ricordo che si possono fare all’indirizzo internet di Asm) e, per quello che conta, la mia sui social, nulla sia cambiato, mi spinge a formulare alcune ipotesi.

Ipotesi 1. Asm non se la fila nessuno. Nel senso che, abituati al fatto che le segnalazioni finiscano in nulla e che evidenti problemi di igiene e decoro siano assolutamente e quotidianamente ignorati, tanto vale farsene una ragione e dimenticarsi di segnalare. Intanto non serve. Non sarebbe una bella soluzione.

Ipotesi 2. Asm si serve, per la pulizia delle strade e per la raccolta rifiuti, di personale non vedente. Si tratterebbe di una bella scelta inclusiva, che trova il mio personale plauso. Questo spiegherebbe perché per oltre un mese gli addetti alla pulizia delle strade, alla raccolta rifiuti e allo svuotamento cestini non si siano accordi di quel pericoloso rottame abbandonato. Di fronte a scelte inclusive, sopporteremo quella bici carbonizzata, ci mancherebbe.

Ipotesi 3. Un po’ fantascientifica, ma percorribile. L’area del giardino Rodari, con la sua ampia piazza prospicente, è entrata a far parte di un’altra dimensione che mi sta travolgendo. Insomma, quando arrivo lì, da via Allende, vengo trasportato in un mondo parallelo dove, appunto, c’è la bicicletta carbonizzata. Nel mondo “reale” non c’è. Quindi, Asm che può fare?

Ipotesi 4. Asm, presa dai cestini della spazzatura intelligenti, ha perso il passo con i sistemi ottusi, insomma quei sistemi che prevedono, banalmente, che un addetto dell’Azienda segnali il problema al rientro dal servizio e che, qualche giorno dopo, qualcun altro provveda a risolvere il problema di cui sopra.

Ipotesi 5. E torno alla premessa. Sono io che non ho capito. Si tratta di arte contemporanea, di una installazione che denuncia lo sfruttamento dei raider, il fuoco che cancella gli abusi sul lavoro e ci ricorda che per le strade, rischiano la vita, corrono con le loro bici elettriche quelli che sembrano essere i nuovi schiavi. E noi gli voltiamo le spalle. Beh, allora, scusatemi. Ci sto.

Conclusione. L’ipotesi 5 sarebbe politicamente affascinante. Se non fosse… se non fosse che tornando verso casa, e arrivando sulla Strada Paiola, mi imbatto in una nuova installazione. E’ lì, questa, da un paio di mesi. Si tratta del Velox arancione che avrebbe dovuto scoraggiare i pazzi che ogni giorno arrivano alla curva correndo a cento all’ora e un giorno ammazzeranno qualcuno. Di vigili, mai visto uno che fosse uno. Di contravvenzioni credo non ne abbiano mai date. Ma il Vallone, si sa, non è il centro storico e chissenefrega. Beh, insomma, uno spiritosone ha portato via la parte superiore del Velox un paio di mesi fa, nessuno l’ha riparato (se i vigili non passano, se Asm ha solo non vedenti, anche quello che guida il camion, di che mi sorprendo?) ed è diventato, come si vede dalla foto in alto, un cestino dei rifiuti. Vuoi vedere che quello, a sorpresa, Asm un giorno o l’altro lo svuoterà. Magari è un cestino intelligente.

-

I data center così tecnologici che spengono le luci nei nostri paesi (o lo faranno)

I data center possono provocare black out elettrici? La domanda, come racconta bene Giovanni Scarpa nel suo articolo su La Provincia Pavese, se la pone il comitato CivicaMente Uniti di Vellezzo Bellini, proprio a fronte di una serie di interruzioni della fornitura elettrica nella zona non dovute o non collegate direttamente al maltempo. La questione è interessante. Negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi europei, il proliferare di questi data center, la maggior parte dei quali impegnati a fornire energia all’attività dell’intelligenza artificiale, ha provocato due effetti: l’aumento delle tariffe e, appunto, interruzioni della fornitura. A sostenerlo, ad esempio, è un rapporto 2025 della North American Electric Reliability Corporation (NERC), l’organismo regolatore del settore elettrico, secondo il quale “il boom dei servizi di AI potrebbe mettere in seria difficoltà la rete elettrica statunitense e canadese già a partire dal prossimo anno“. Inoltre, spiega il sito HDBlog, “le prime avvisaglie di questi problemi potrebbero manifestarsi nel Midwest degli Stati Uniti, ma secondo la NERC quasi tutte le regioni del Nord America potrebbero sperimentare interruzioni significative della fornitura elettrica nel corso del prossimo decennio. Il rischio di blackout risulterà particolarmente elevato durante i periodi di picco della domanda energetica”.

In sintesi. Il problema principale evidenziato dalla NERC risiede nella natura della domanda energetica dei data center:

Vulnerabilità in Condizioni Estreme: Sebbene le risorse siano spesso adeguate in condizioni normali, eventi come ondate di gelo prolungate o tempeste invernali (ad esempio, il vortice polare) possono mettere a dura prova la rete, aumentando il rischio di carenze energetiche e interruzioni.

Domanda Costante: I data center richiedono un’alimentazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, esercitando una pressione continua sulla rete.

Aumento Rapido della Domanda: La domanda di elettricità sta crescendo a un ritmo che supera la capacità di adeguamento delle infrastrutture di alimentazione, creando uno squilibrio tra domanda e offerta, in particolare in aree con un’alta concentrazione di data center.

-

Viale Gorizia, le buche e l’asfalto sulle strade provinciali tra esempi e qualche ricordo

Magari sono fuori tempo massimo, ma le parole della vice sindaca Alice Moggi dello scorso fine dicembre sulle condizioni dell’asfalto di viale Gorizia (“Viale Gorizia? La scorsa amministrazione aveva steso un solo strato di asfalto») mi hanno fatto venire in mente qualche riflessione e un paio di confronti che condivido sperando che abbiano un minimo di interesse. La prima riflessione è generale: non sta bene comportarsi come la Meloni e il centrodestra scaricando sul passato i problemi dell’attuale amministrazione. Un po’ perché a Pavia centrodestra e centrosinistra hanno entrambi governato e viale Gorizia è sempre stato un po’ un disastro, un po’ perché si è sindaci e assessori pro tempore e nel periodo si risponde di quello che non funziona, si pensa a risolverlo e non a cercare scuse (magari persino fondate). Non sta bene, insomma. Nel mio lavoro da giornalista, se mai mi sfuggiva un accenno all’errore di un collega nel caso stessi rimediando a fatica a un problema, mi arrivava un cazziatone dal direttore. Aveva ragione il direttore: che lavorassi e non criticassi gli altri. Ciò detto, mi pare che le condizioni di viale Gorizia spingano a quale riflessione. Perché l’asfalto si rovina così tanto e così facilmente? Esiste un problema particolare in quella zona? Forse la vicinanza di tanti alberi e relative profonde radici? O l’incompetenza di chi fa e progetta i lavori? Ah, saperlo. Magari Moggi sarà in grado di dircelo.

La seconda riflessione è sulle strade, in generale, di questa provincia. Che sono quasi sempre peggiori di quelle di altre province. Giuro: ogni volta che vado in vacanza o faccio un breve viaggio fuori dalla provincia di Pavia, trovo strade migliori. A creare problemi è il traffico pesante? Mah, tir ne viaggiano in tutto il Paese e poi una delle strade peggiori è quella che collega Pavia a San Genesio, dalla frazione Due Porte, e lì di camion se ne vedono il giusto. Per fare un esempio. Oppure, è la mancanza di fondi? Non sembrerebbe a leggere gli articoli della Provincia Pavese e i post di entusiasmo di sindaci vari nei confronti del loro presidente Giovanni Palli per gli stanziamenti destinati alle strade. E allora? Anche qui: non sarà per caso una questione di qualità del lavoro? Per dire, che le ditte di altre province sono più efficaci delle nostre? Mi viene anche da chiedermi: ma la direzione lavori di queste asfaltature non ha mai niente da contestare? Vai a saperlo, anche qui. Magari è successo, ma gli effetti i cittadini non li vedono.

Un sospetto sulla questione della capacità di intervento mi viene pensando a due rotatorie sulla stessa direttrice, una dopo l’altra. La direttrice è la Vigentina. La prima rotatoria è quella che porta al quartiere Mirabello di Pavia: asfalto perfetto. La seconda è quella che porta a San Genesio: un percorso di guerra. E’ così da mesi e mesi, forse da anni. Chi mi risolve il mistero? Mi sovviene un ricordo. Anni Novanta, lavoravo alla redazione della Provincia Pavese di Vigevano. Mi resi conto, dopo qualche tempo, che la strada provinciale 206, che diventa poi strada provinciale 4 in Piemonte, aveva due facce: la prima, pavese, piena di buche, la seconda appunto piemontese, liscia come l’olio. La differenza era visibile proprio al confine tra Cassolnovo (Lombardia) e Cerano (Piemonte). Ne facemmo un articolo, con una foto che purtroppo sarà difficile recuperare ma che diceva tutto.

Insomma, ho la presunzione di dire che le strade colabrodo siano un po’, ma solo un po’, colpa degli eventi e della scarsità di risorse e molto responsabilità degli uomini (leggi: amministratori e appalti conseguenti). Ho scoperto l’acqua calda? Probabile, forse non serve ma aiuta (cit. Giorgione).

-

Scuole e ospedali al freddo, leggi la cronaca e ti viene il magone

I titoli di oggi de La Provincia Pavese Scusate, è il secondo post sulla questione. Ma la lettura mattutina del mio quotidiano preferito, la Provincia Pavese, mi ha fatto pensare che siamo una provincia (e a volte con la “P” maiuscola) davvero improbabile. Non riesco ancora a credere, ma devo farlo, che il giornale sia costretto a raccontare di scuole e ospedali al freddo quando fuori, oggi come oggi, ci sono 3 gradi, ieri ci si è fermati allo 0 termico, e al massimo siamo scesi a -5. A Gressoney, l’altro giorno, c’erano -11 gradi. Al disastro delle scuole e degli ospedali, alle condizioni da Terzo Mondo (con rispetto per il Terzo Mondo) dove non si riescono a scaldare le aule, ieri si aggiungeva ancora un articolo che ci ricordava come per passare il Naviglio, poche decine di metri, si lavori da mesi (da anni percepiti) per posare un ponticello che quasi quasi lo fa un ferramenta in officina. Un disastro generale della pubblica amministrazione. Una tristezza generale.