ambiente

-

La bici bruciata, l’ex Velox, i non vedenti di Asm e la periferia che nessuno si fila

Trascorso un mese esatto dalla mia segnalazione su questo blog e su Facebook, l’esperimento sull’efficienza e l’efficacia di Asm continua. Nei giardini Rodari, in pieno quartiere Vallone, tra le case e al confine dell’area verde frequentata, tra l’altro, da bambini e ragazzini, resta lì abbandonata, bruciata, carbonizzata e distrutta, una bicicletta elettrica. Prima delimitata da un nastro, ora il nastro è entrato a far parte di ciò che sempre di più appare un arredo della zona. Il fatto che malgrado le segnalazioni dei cittadini (ricordo che si possono fare all’indirizzo internet di Asm) e, per quello che conta, la mia sui social, nulla sia cambiato, mi spinge a formulare alcune ipotesi.

Ipotesi 1. Asm non se la fila nessuno. Nel senso che, abituati al fatto che le segnalazioni finiscano in nulla e che evidenti problemi di igiene e decoro siano assolutamente e quotidianamente ignorati, tanto vale farsene una ragione e dimenticarsi di segnalare. Intanto non serve. Non sarebbe una bella soluzione.

Ipotesi 2. Asm si serve, per la pulizia delle strade e per la raccolta rifiuti, di personale non vedente. Si tratterebbe di una bella scelta inclusiva, che trova il mio personale plauso. Questo spiegherebbe perché per oltre un mese gli addetti alla pulizia delle strade, alla raccolta rifiuti e allo svuotamento cestini non si siano accordi di quel pericoloso rottame abbandonato. Di fronte a scelte inclusive, sopporteremo quella bici carbonizzata, ci mancherebbe.

Ipotesi 3. Un po’ fantascientifica, ma percorribile. L’area del giardino Rodari, con la sua ampia piazza prospicente, è entrata a far parte di un’altra dimensione che mi sta travolgendo. Insomma, quando arrivo lì, da via Allende, vengo trasportato in un mondo parallelo dove, appunto, c’è la bicicletta carbonizzata. Nel mondo “reale” non c’è. Quindi, Asm che può fare?

Ipotesi 4. Asm, presa dai cestini della spazzatura intelligenti, ha perso il passo con i sistemi ottusi, insomma quei sistemi che prevedono, banalmente, che un addetto dell’Azienda segnali il problema al rientro dal servizio e che, qualche giorno dopo, qualcun altro provveda a risolvere il problema di cui sopra.

Ipotesi 5. E torno alla premessa. Sono io che non ho capito. Si tratta di arte contemporanea, di una installazione che denuncia lo sfruttamento dei raider, il fuoco che cancella gli abusi sul lavoro e ci ricorda che per le strade, rischiano la vita, corrono con le loro bici elettriche quelli che sembrano essere i nuovi schiavi. E noi gli voltiamo le spalle. Beh, allora, scusatemi. Ci sto.

Conclusione. L’ipotesi 5 sarebbe politicamente affascinante. Se non fosse… se non fosse che tornando verso casa, e arrivando sulla Strada Paiola, mi imbatto in una nuova installazione. E’ lì, questa, da un paio di mesi. Si tratta del Velox arancione che avrebbe dovuto scoraggiare i pazzi che ogni giorno arrivano alla curva correndo a cento all’ora e un giorno ammazzeranno qualcuno. Di vigili, mai visto uno che fosse uno. Di contravvenzioni credo non ne abbiano mai date. Ma il Vallone, si sa, non è il centro storico e chissenefrega. Beh, insomma, uno spiritosone ha portato via la parte superiore del Velox un paio di mesi fa, nessuno l’ha riparato (se i vigili non passano, se Asm ha solo non vedenti, anche quello che guida il camion, di che mi sorprendo?) ed è diventato, come si vede dalla foto in alto, un cestino dei rifiuti. Vuoi vedere che quello, a sorpresa, Asm un giorno o l’altro lo svuoterà. Magari è un cestino intelligente.

-

La bicicletta carbonizzata che nessuno rimuove al Vallone (periferia dell’impero)

La bicicletta carbonizzata ai giardini Rodari Se fosse accaduto nel centro storico di Pavia, ci sarebbe stata prima un’alzata di scudi e poi il rapido intervento della polizia locale e quindi l’immediata azione dell’Asm. Ma poiché nella periferia della città la polizia locale si vede pochissimo (ci si lamenta della sosta selvaggia in centro, ma provate a dare un’occhiata a quello che succede nel resto di Pavia) e l’Asm compare solo negli orari di ritiro della differenziata, ormai da una decina di giorni questa che vedete qui sopra è la situazione ai giardini Rodari del Vallone. I residenti hanno segnalato l’abbandono di un bicicletta elettrica distrutta dalle fiamme, qualcuno (forse i vigili del fuoco?) ha pensato bene di posizionare un paio di bande di segnalazione, ma i resti carbonizzati (e pericolosi per qualche ragazzino troppo curioso) restano dove sono. Questo è tutto dalla periferia dell’impero.

-

E anche stavolta bocciamo l’ex Necchi e lasciamo che Pavia naufraghi così

La pagina de La Provincia Pavese sul caso ex Necchi, articolo di Fabrizio Merli Ammetto, appena ho visto il titolo de La Provincia Pavese e ho letto il pezzo dell’amico e bravissimo collega Fabrizio Merli, ho avuto un déjà-vu. Perché il progetto della “radiale”, ossia della strada che dovrebbe collegare la zona di via Olevano-Mirabello con l’area Necchi trasformata dal progetto Supernova, è una storia vecchissima, che risale al vecchio piano regolatore e all’amministrazione Albergati. Anche allora, insieme alla famosa “rampa di Rampa”, si discusse di quella strada che secondo alcuni (e in effetti era un bel sospetto) avrebbe permesso, nella sua presunta inutilità viabilistica, di costruire altre case con la “scusa” del tracciato stradale. Ora, ricordando che allora il progetto fu bocciato, e scomparve (o magari ve n’è traccia nella documentazione urbanistica di allora e nei ricordi di qualche amministratore), mi vengono i brividi a pensare che il recupero dell’area ex Necchi sia ancora in discussione quando, all’epoca del vecchio Prg, fu cancellata l’ipotesi che lì si potesse insediare l’Ikea, soluzione che sollevò le proteste dell’associazione commercianti (come qualsiasi progetto che non riguardi l’orticello piccolo piccolo del centro storico). Oggi, dunque, scopriamo che anche questo intervento di recupero è a rischio perché un consigliere comunale non è contento, come non abbiamo avuto il parcheggio multipiano di via Oberdan perché un consigliere non era contento, come non abbiamo mai fatto un sacco di cose dicendo che siamo tutti fantasiosi progressisti e che ci piacerebbe non fare un parcheggio o recuperare un’area abbandonata, ma trasformare Pavia nel regno delle meraviglie. D’altro canto, “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” (cit.).

-

Posteggi, tasse, farmaci, acquisti on line, negozi da salvare e portafogli da curare (il nostro)

Acquisti on line, polemiche e rispamio Si sono sovrapposte, in questi giorni, alcune questioni che riguardano il commercio, la sopravvivenza dei negozi “fisici”, le tasse, il problema del parcheggio in centro storico per favorire gli acquisti, le contestazioni dei commercianti contro il Comune… Troppa trama, avrebbe detto un mio amico. Ho espresso la mia opinione, contestabile s’intende, che il problema sta proprio nel commercio stesso che non accetta i cambiamenti e non si adegua. Ben altre sono le soluzioni, ricordava anche Simone Spetia questa mattina sulla rassegna stampa di Radio24.

Fornisco due storielle che possono dare un’idea del perché, da tempo, il commercio “fisico” mi attrae sempre di meno (e del perché il raro buon commercio “fisico” mi attrae sempre di più”). Prima storiella, di qualche anno fa. Sono in viaggio, Belgio, e un pomeriggio mi accorgo di non aver portato con me un medicinale che dovevo tassativamente prendere. Entro in una farmacia, chiedo la cortesia (farmaco che ovunque richiede la prescrizione) di vendermelo mostrando una prescrizione italiana. Non essendo certo che avessero lo stesso prodotto, ero andato a cercare il medicinale in rete. Il prezzo, mi pare, era di 20 euro. La farmacia me lo vende, ovviamente senza servizio sanitario, a 11 euro. Torno a Pavia, e per curiosità chiedo in farmacia quanto costerebbe quel farmaco senza prescrizione. Mi rispondono: 19 euro. A questo punto, mi viene un sospetto, e quando devo acquistare un certo altro medicinale (che maledizione invecchiare!) che non viene rimborsato dal servizio sanitario, controllo ancora in farmacia: 23 euro. Guardo on line, sul sito di una farmacia (fisica e on line) della Puglia: 13 euro. Compro on line, ovviamente. Ora, per ogni medicinale non coperto dal servizio sanitario, mi servo on line. RIsparmio, di solito, il 20/30 per cento. Ho una domanda: perché la farmacia pugliese lo vende, regolarmente (con tanto di scontrino fiscale e codice fiscale per eventuali detrazioni) a un prezzo così inferiore?

Secondo episodio, l’altro ieri. Esce, da Apogeo, il libro “Scatta come Wes: Impara come realizzare immagini in perfetto stile Wes Anderson”. Curioso, amo questo regista, voglio leggerlo, Vado in centro, a Pavia, e il libro non c’è. Negli scaffali dedicati alla fotografia nelle librerie in cui sono andato, due sole lo ammetto, ci sono alcuni libri, molti vecchi, le cose più interessanti e recenti no. Non lo ordino, altrimenti devo tornare in centro (e se avessi utilizzato il bus o pagato il parcheggio, mi sarebbe costato il 15% in più quel libro). Vado sul sito di Apogeo per acquistarlo on line e, con lo sconto, costa 22 euro. Ma non c’è la versione digitale, che avrei preferito. Mi viene un sospetto e vado in rete per vedere se esiste la versione originale. C’è, in inglese quindi, solo 13 euro. Con un click l’acquisto. Posso anche capire che una libreria non può tenere tutto, ma è un libro che ha avuto buone recensioni. E Apogeo poteva anche fare la versione digitale.

Dicevo del buon commercio “fisico”. Mai comprerei una chitarra on line, anche scontata, finché esiste il negozio Guitar di Tortona, dove competenza, prezzi (giusti), gentilezza, disponibilità e non mi vengono in mente altri aggettivi, resteranno sempre gli stessi. Mai acquisterò farine e altri prodotti finché ci saranno negozio come Mulino Ferrari a Pavia. Per fare due esempi, ma ce ne sono altri, di qualità, competenza, gentilezza.

-

L’Europa di chi non fa vino che spiega a chi fa vino come deve farlo (e imbottigliarlo)

Credevo che non l’avrei mai detto: ha ragione Tremonti. L’ex ministro ironizzava sul fatto che l’Europa, mentre non riusciva a risolvere i problemi dell’auto – in particolare il passaggio all’elettrico previsto per il 2035 – riusciva persino a dettare le regole sulla fabbricazione dei tricicli. Ora, io sono un europeista straconvinto, ma delle volte… E’ il caso che riguarda direttamente l’Oltrepo pavese con i suoi produttori di vino. La Ue, accogliendo le richieste di Paesi che, con tutta la simpatia per loro, non sanno neppure cosa sia il vino, obbligherebbe all’uso di bottiglie non troppo trasparenti, per facilitare il loro riutilizzo. Alla faccia della conservazione di vino e spumanti. Leggo su Il Sole 24 Ore:

Con le norme in discussione in Europa nell’ambito del nuovo regolamento imballaggi (PPWr), a rischio le bottiglie di prosecco italiane: la preoccupazione arriva da Coreve, il consorzio italiano del riciclo del vetro. «Il PPWr prevede che entro il 2030 un imballaggio, una bottiglia, costituito per più del 30% in peso da materiale non riciclabile non possa più essere messo in commercio», spiega il presidente Gianni Scotti. «A Bruxelles si sta lavorando per definire le linee guida di questa riciclabilità – continua -. Ora, le posizioni tedesca e danese stanno sostenendo che il vetro con una trasmittanza (cioè la capacità di lasciarsi attraversare dalla luce, ndr) inferiore al 10% non possa essere classificato come riciclabile. Se anche solo il 30% di materiale di una bottiglia avesse quindi una bassa capacità di far passare la luce, cioè la renderebbe non idonea. Vuol dire che il vetro troppo scuro e spesso, proprio quello che caratterizza alcune parti delle nostre bottiglie di prosecco, ma anche di champagne e di vino, potrebbe essere classificato come non riciclabile e quindi metterle fuori mercato. Ricordiamo che si tratta di bottiglie sviluppate con queste caratteristiche per filtrare efficacemente la luce dannosa per il contenuto e per resistere alla pressione interna, soprattutto dei prodotti con le bollicine».

Per altro, anche la norma europea prevista per il “vuoto a rendere”, rischia di creare non pochi problemi con:

Rischio di Standardizzazione e Perdita di Identità: La bottiglia di vetro non è solo un contenitore per il vino italiano, ma un elemento di design, marketing e identità legato al marchio, alla denominazione e al territorio. L’obbligo di riutilizzo implicherebbe la necessità di adottare bottiglie standardizzate (un pool comune) per rendere efficienti i processi di raccolta, lavaggio e reimmissione sul mercato. Questo avrebbe cancellato la diversità di forme, pesi e colori che contraddistinguono i vini italiani di alta gamma (es. bottiglie speciali per Barolo, Brunello, Prosecco DOCG, o i formati come le Magnum).

Complessità Logistica ed Economica: L’Italia eccelle nel riciclo del vetro (tassi superiori all’80%), che avviene a livello locale. Un sistema di riutilizzo implicherebbe la creazione di una nuova e complessa filiera di logistica inversa (raccolta, trasporto per lunghe distanze, lavaggio, sanificazione), con costi operativi insostenibili per le aziende, soprattutto per quelle che esportano e per le piccole e medie imprese.

Sicurezza Igienico-Sanitaria: Ci sono preoccupazioni sulla capacità di garantire standard igienici perfetti per i prodotti alimentari, come il vino, attraverso cicli ripetuti di lavaggio e riempimento, con il rischio di compromettere la qualità del prodotto finale.

Europeisti sì, ma non suicidi.

-

Parcheggi & commercianti: leggete Boatti e capirete il senso della questione

Oggi avrei voluto fare un post sulla questione parcheggi e commercianti a Pavia. Ma ha detto tutto Giorgio Boatti sulla Provincia Pavese. Leggete il suo commento.

-

Raccolta differenziata, i nuovi dati Ispra premiano soltanto i piccoli Comuni della provincia

Molti i Comuni bocciati Ma sono cittadini migliori? O sono migliori i loro sindaci e amministratori? Oppure è un insieme di questi due fattori che fa sì che alcuni Comuni siano più attenti alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata? Un’idea, conoscendo i sindaci, alcuni di persona, me la sono fatta: molto merito è dei sindaci e delle loro amministrazioni. Perché la raccolta differenziata è un piccolo problema organizzativo per chi, magari, ha una vita già complicata. E se segue le regole, è perché gli amministratori locali gli rendono semplice la procedura, perché riescono a coinvolgerli e, con il tempo, a farli diventare cittadini migliori.

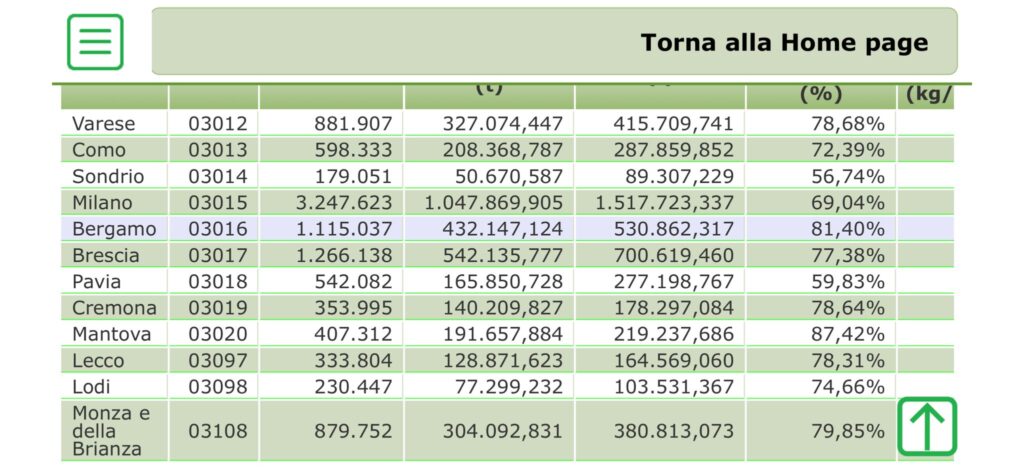

Tutto questo per dire che l’Ispra, ossia l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato il rapporto 2025 proprio ieri. E dai dati del 2024, la provincia di Pavia, nel suo complesso – come si vede in questa tabella – è la seconda peggiore della Lombardia con una percentuale che non arriva al 60%. Soltanto Sondrio ci batte per scarsa attenzione ambientale.

I buoni esempi, i cattivi esempi

Ma in questa situazione che non ci rende orgogliosi, ci sono quattro buoni esempi: sono i quattro migliori Comuni della provincia: Travacò Siccomario (87,52% di raccolta differenziata), Torre d’Isola (86,57%), Codevilla (82,70%) e Pizzale (82,15%). Conosco personalmente due sindaci, intuisco che il merito di questo risultato sia in gran parte loro. E poi ci sono i quattro Comuni peggiori: Torricella, Montescano, Borgo Priolo e Menconico. Qui la percentuale di differenziata arriva appena sopra al 20%. Pavia capoluogo è 69esima, con il 60%, Vigevano 85esima con il 62% e infine Voghera è 98esima, con il 57%.

Qui la tabella con tutti i dati della provincia di Pavia con la classifica completa

La situazione nazionale

Sul fronte della raccolta differenziata il Mezzogiorno continua a ridurre il divario con Centro e Nord. In aumento il dato nazionale, che attesta la raccolta differenziata al 67,7%, con percentuali del 74,2% al Nord, del 63,2% al Centro e del 60,2% al Sud. Le percentuali più alte si registrano in Emilia-Romagna (78,9%) e in Veneto (78,2%). Seguono Sardegna (76,6%), Trentino-Alto Adige (75,8%), Lombardia (74,3%) e Friuli-Venezia Giulia (72,7%). Tra queste regioni, l’Emilia-Romagna è quella che fa registrare la maggiore progressione della percentuale di raccolta, con un incremento pari a 1,7 punti rispetto ai valori del 2023. Superano l’obiettivo del 65% anche Marche (71,8%), Valle d’Aosta (71,7%), Umbria (69,6%), Piemonte (68,9%), Toscana (68,1%), Basilicata (66,3%) e Abruzzo (65,7%).

Nel complesso, più del 72% dei comuni ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%. Nell’ultimo anno, l’89,7% dei comuni intercetta oltre la metà dei propri rifiuti urbani in modo differenziato. -

I soldi del Pnrr che non spende Pavia e il caso delle scuole che non li vogliono proprio

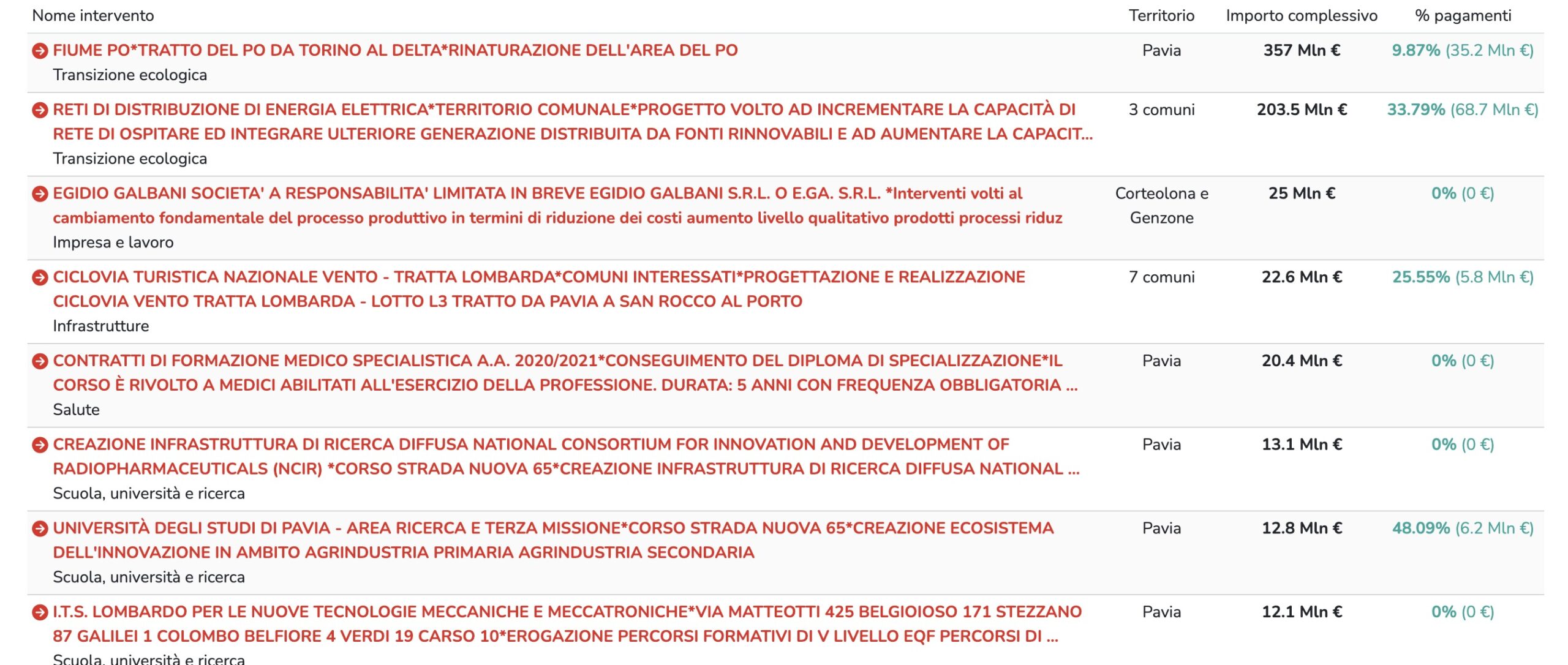

I soldi del Pnrr che non servono a nessuno Siamo ormai alla fine dell’anno (insomma, manca poco) e val la pena fare qualche verifica sull’efficienza della provincia di Pavia nella gestione dei fondi pubblici. In particolare, i fondi del Pnrr. Utilizzando gli open data di Openpolis, emergono alcuni dati interessanti. Rispetto a un 36% dei pagamenti dei progetti Pnrr a livello nazionale cofinanziati dal Pnrr (ma il 44% dei finanziamenti Pnrr), una percentuale che ci serve a capire a che punto siano i lavori finanziati, in provincia di Pavia sono stati pagati solo il 15% dei progetti su 15 miliardi di risorse complessive su 3.391 progetti complessivi.

Vediamo, su tutta la marea dei dati disponibili, alcune curiosità. Ad esempio, come stanno gli 8 progetti più importanti per importo. Come si vede l’intervento sul delta del Po è fermo al 9 per cento, quello della Galbani sul cambiamento del processo produttivo appare non aver mai completato alcunché, a zero anche il progetto di formazione medica specialistica e la creazione di un consorzio per la creazione di una struttura di ricerca radiofarmaceutica, e la realizzazione di percorsi formativi all’Its di Belgioioso. Gli altri tre progetti non superano il 50% dei pagamenti.

I primi 8 progetti per valore Sul database si può curiosare incrociando i dati. Un solo esempio, per il Comune di Pavia. Si possono verificare i progetti a quota zero delle percentuali di pagamento. Eccone alcuni: la ristrutturazione della residenza Camillo Chiri di via Cardano, i percorsi formativi al liceo Olivelli, i due ecotomografi per il San Matteo, una lunga serie di progetti dell’Università di Pavia per formazione, corsi e così via, una incredibile marea di soldi (centinaia di migliaia di euro) per i percorsi formativi nelle scuole superiori di Pavia che nessuno sta spendendo (ma servivano risorse per le scuole, si lamentava), il recupero del collegio Don Bosco (accipicchia, ci sono quasi 6 milioni di euro da spendere), ci sono poi milioni e milioni di euro per l’efficientamento energetico di edifici che nessuno sta spendendo. Ma andate sul sito di Openpolis, e controllate quante e quante risorse per la scuola ci sono per la provincia di Pavia e per Pavia in particolare che nessuno spende. Se avanza qualcosa, tranquilli, posso spenderli io.

-

La nuova piattaforma ecologica (non chiamatela discarica) in piazza della Vittoria

La nuova piattaforma ecologica gemella di quella di Montebellino, anch’essa gestita da Asm, in piazza della Vittoria, a Pavia. Si tratta di decidere se sotto al Broletto o dall’altro lato, a far compagnia a Tiger. E’ poi così paradossale? Perché tutto ciò che nessuno vuole accanto a sè, secondo l’affermato not in my back yard (non nel mio cortile, per chi non mastica l’inglese), deve finire in periferia? Le logistiche, che creano traffico, inquinamento, lavoro povero e sfruttamento nelle cooperative; i campi nomadi; e le discariche o le isole ecologiche va tutte lì. Vorrebbero anche spostarci bar e locali notturni, per non infastidire troppo i residenti. Nelle nostre periferie, che pure sono gran parte della vita cittadina, spariscono negozi e servizi, avere una fermata in più dell’autobus è impresa titanica, non si vede un agente di polizia locale che sia uno, e il posteggio selvaggio nessuno lo sanziona.

E allora, il peso della periferia se lo carichi sulle spalle, per una volta, il centro storico, e facciamo ‘sta isola ecologica, ‘sta piattaforma o discarica che sia, tra un bar e i suoi tavolini, tra un elegante negozio e una pizzeria. Diversamente, per una volta, ragioniamo con la città, l’invito è a chi governa, proviamo a immaginarla diversa. E allora lo sappiamo che servono piattaforme ecologiche per smaltire meglio, che ad accogliere i nomadi non può essere piazza Petrarca e che se possiamo fare a meno del lavoro povero delle logistiche staremmo tutti meglio. Discutiamone, senza pregiudizi.

Oggi la Provincia Pavese, che come sempre ricordo di leggere ogni giorno, riporta molto bene queste vicende. Ricordo solo che, doveva essere il 2000, l’allora sindaco Andrea Albergati, uno dei sindaci migliori che Pavia abbia avuto, incontrò i residenti per l’ipotesi del campo nomadi nella zona di Pavia Ovest. Quasi lo aggredirono fisicamente, seguii la vicenda da cronista. E’ sempre stato così: not in my back yard, e siamo tutti contenti.

-

Tutti quei soldi per il dissesto idrogeologico in Oltrepo (ma non solo). C’è una strategia?

L’alluvione in Indonesia (dal Guardian) Negli ultimi cinque o dieci anni credo, da giornalista caposervizio, di aver titolato e pubblicato qualche centinaio (forse di più) articoli che raccontavano come Comuni, Provincia e Regione avessero stanziato soldi, soldi e ancora soldi destinati al nostro Oltrepo per quello che conosciamo tutti come “dissesto idrogeologico”. Ora, non voglio neppure ipotizzare che siano soldi sprecati, ma la sensazione, in questi anni e contando un disastro dopo l’altro, è che sia mancata a livello nazionale, ma forse non solo, una strategia che si possa definire tale. Insomma, si vive – un classico italiano – di interventi a tampone (a tanti begli appalti). Come i bonus: qualcosa risolvono, ma poi si è da capo. Mi è venuto in mente guardando le due fotografie pubblicate dal Guardian e dal Washington Post sull’alluvione che in questi giorni ha colpito Indonesia, Thailandia e Sri Lanka, fotografie che ho accostato a un bell’articolo de Il Foglio del lunedì a firma di Giulio Boccaletti, scienziato e scrittore italo-britannico che è stato ricercatore associato onorario presso la Smith School of Enterprise and the Environment.

L’articolo descrive come eventi recenti di piogge torrenziali, frane ed esondazioni mostrino che il rischio idrogeologico in Italia è ormai sistemico e non gestibile solo con interventi locali e d’emergenza dopo ogni disastro. L’autore osserva che, nel breve intervallo tra una catastrofe e l’altra, si scatena la caccia al colpevole, ma questo riflesso mediatico e politico impedisce di vedere le cause strutturali legate a come è stato occupato, costruito e trasformato il territorio negli ultimi decenni.

Si sostiene che la frequenza crescente degli eventi estremi rende inevitabile ripensare la gestione del suolo, delle aree agricole e dei versanti, puntando su manutenzione ordinaria, rinaturalizzazione, difesa delle aree di esondazione naturale dei fiumi e riduzione del consumo di suolo. Viene criticata l’idea che bastino grandi opere isolate o misure solo tecniche: senza una strategia complessiva di pianificazione del paesaggio, ogni intervento rischia di essere inefficace o addirittura controproducente.

L’articolo richiama anche il tema delle risorse pubbliche, ricordando che gli investimenti, inclusi quelli legati ai vincoli europei e al PNRR, dovrebbero essere orientati da una visione di lungo periodo, e non dall’urgenza del singolo disastro o dalla pressione dell’opinione pubblica. In questo quadro, alla politica viene chiesto uno sforzo di programmazione: definire priorità territoriali, integrare ambiente, agricoltura, urbanistica e protezione civile, fissare obiettivi misurabili di riduzione del rischio e assumersi responsabilità su orizzonti temporali che vadano oltre la singola legislatura.